歓迎会に案内されて悩むのが、歓迎される側の本人もお金を払うのか問題ではないでしょうか。

まだ入社したばかりとはいえ、お世話になる会社ですから失礼のないマナーで対応したいものです。

◆この記事でわかること

- 歓迎される本人が「会費を払わない」でいい理由

- 歓迎会で歓迎される側の「本人」がお金を払うケース

- 歓迎された新人が「会費なし」の場合にお礼をする方法

- 歓迎された上司が「寸志」を出すときの金額相場と渡し方

ぜひ、本記事で歓迎される側の「お金」にまつわる課題を解決し、失礼のないよう歓迎会に参加しましょう。

歓迎会で歓迎される側「本人」もお金を払う?

歓迎会においては、歓迎される側の本人は会費を払わないのが一般的。

なぜなら、歓迎される本人は招待されているという立場だからです。

しかし昨今では、これからお世話になる会社への挨拶や歓迎会開催のお礼として心付けを「包むべき」という意見もあります。

また、歓迎される側が複数人いる場合、「ほかの人は寸志を包んでいたのに、自分は用意していなかった」という事例もあるでしょう。

歓迎会で歓迎される側の本人がお金を払うかどうかについては、会社や会の内容、歓迎される本人の立場などによっても異なります。

歓迎される側の「本人」がお金を払うケース

ここでは、歓迎される側の「本人」がお金を払うケースについて見ていきましょう。

- ●新入社員や中途新人でも割り勘制なら払うことになる

- ●歓迎されるのが上司の場合は寸志を出すこともある

- ●歓迎会の内容によっては一部負担する場合もある

それぞれのケースについて解説します。

新入社員や中途新人でも割り勘制なら払うことになる

たとえば、会社や部署が主催する社内行事ではなく、一部の従業員だけで歓迎会と称してカジュアルな飲み会を開催するような場合、割り勘での参加に誘われることがあります。

また、歓迎会ではなく「懇親会」や「親睦会」など、既存社員との交流を目的に設定されている飲み会は、割り勘制で開催したいという主催者の意図があるかもしれません。

入社のタイミングで歓迎会や懇親会といった飲み会を案内されたときは、案内メールで詳細を確認したり、年次の近い先輩に相談したりするとよいでしょう。

もし、会費の案内がなかったり、会費不要と誘われたりした場合は【歓迎される側が新人で「会費なし」の場合はお礼をする?】も合わせてご参照ください。

歓迎されるのが上司の場合は寸志を出すこともある

歓迎されるのが上司であれば、異動であっても中途採用であっても寸志を出すというのが日本のビジネスシーンにおける慣習です。

寸志とは、目上の人から目下の人へ渡される金品のことで、「招待してくれてありがとう」という感謝の気持ちを「心ばかりですが」といった形で表します。

もし、課長や部長、あるいはそれ以上の役職がある場合は【歓迎される側の上司が「寸志」を出すときの金額相場】をご参照ください。

歓迎会の内容によっては一部負担する場合もある

歓迎会で、飲み会後の二次会でカラオケやボウリングなどのアミューズメント施設に移動した場合や、歓迎会そのものが温泉旅行やバスツアー、体験イベントなどのレジャーである場合は、参加費として一部負担することもあります。

どのような歓迎会なのか詳細を案内メールや案内状で確認し、費用負担についても記載がないかチェックしておきましょう。

もし具体的なことがわからない場合は、案内をくれた担当社員や年次の近い既存社員に相談するとよいでしょう。

歓迎される側が新人で「会費なし」の場合はお礼をする?

新入社員や中途採用の新人であれば、歓迎会の会費を払うことは一般的にありません。

そのため、自分の飲食代を払ってもらったことに「お礼」をするべきか悩むもの。

歓迎会に「会費なし」で参加できたということは、主賓として招待されたわけですから返礼品を用意する必要はありません。

しかし、お礼メールや直接のお礼で感謝の気持ちを伝えることは好ましいビジネスマナーです。

歓迎される側の新人がメールで「お礼」をするときのマナー

歓迎会のお礼メールを送るときは、基本的な構成や例文を参考にしましょう。

- ●歓迎会のお礼メールを送るときの書き方

- ●歓迎会のお礼メールを送るときの例文

- ●歓迎会のお礼メールを送るときの注意点

それぞれのメールマナーについて解説します。

歓迎会のお礼メールを送るときの書き方

お礼メールの基本構成は以下の通りです。

○宛名(幹事・先輩などの名前)

○歓迎会の開催や招待へのお礼

○楽しかったことや印象に残ったこと

○今後の意気込みや決意など

○締めくくりの挨拶

○署名(名前・連絡先など)

お礼メールは長すぎると相手の負担となりますし、短すぎると気持ちが伝わりづらいため、全体として300~400文字程度を目安にしましょう。

歓迎会のお礼メールを送るときの例文

お礼メールの基本構成に沿った例文は以下の通りです。

件名:歓迎会のお礼

○○様(○○部長)

本日は私の歓迎会を開いていただき、誠にありがとうございました。

皆さまに温かく迎えていただき、とても嬉しく思っております。

先輩方から伺ったお話は大変参考になり、今後の業務への意欲がさらに高まりました。

まだ不慣れでご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、一日も早く戦力になれるよう努力いたします。

今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

失礼とは存じますが、略儀ながらメールにてお礼を申し上げます。

***********

○○部

□□ 太郎

電話:090-xxxx-xxxx

内線:○○番

***********

お礼メールでは、「営業部長様」と役職名に「様」を付けるのは二重敬語になるため避けましょう。

歓迎会のお礼メールを送るときの注意点

お礼メールを送るときの注意点についても確認しておきましょう。

お礼メールは参加者全員に送ること

お礼メールは幹事だけでなく、歓迎会に参加してもらった全員に送りましょう。

ただし、「CC」「BCC」での一括送信は控え、すべての参加者に個別で送信するのがマナーです。

もし、相手のアドレスがわからない場合はグループメールや部署宛に送っても問題ありません。

お礼メールを送るタイミングは翌日まで

お礼メールは、できれば当日中、あるいは遅くとも翌日までに送信するのがベストタイミングです。

当日は深夜までに送れる場合に限り、時間帯によっては「夜分に失礼いたします。」という一文を添えるようにしましょう。

歓迎される側の上司が「寸志」を出すときの金額相場

歓迎される側が上司の場合は会費の代わりに「寸志」を出すのが一般的な慣習です。

通常、歓迎会などへの寸志は「傾斜配分(けいしゃはいぶん)」といって役職に応じて金額に差がつきます。

寸志の相場は歓迎会の会費に応じた役職ごとの傾斜配分が目安となりますので、一般的な例として以下を参考にしてください。

○課長……会費の1.5倍

○主任……会費の1.25倍

もし、会費の金額がわからないときは開催場所から予算の見当をつけます。

ただし、寸志には「会費よりも少し多めに」、「切りのいい数字で包む」というマナーがあるため、5000円、10,000円のように五千円札、一万円札を使うようにしましょう。

次章では、歓迎会における寸志の渡し方について解説しますので、合わせてご参照ください。

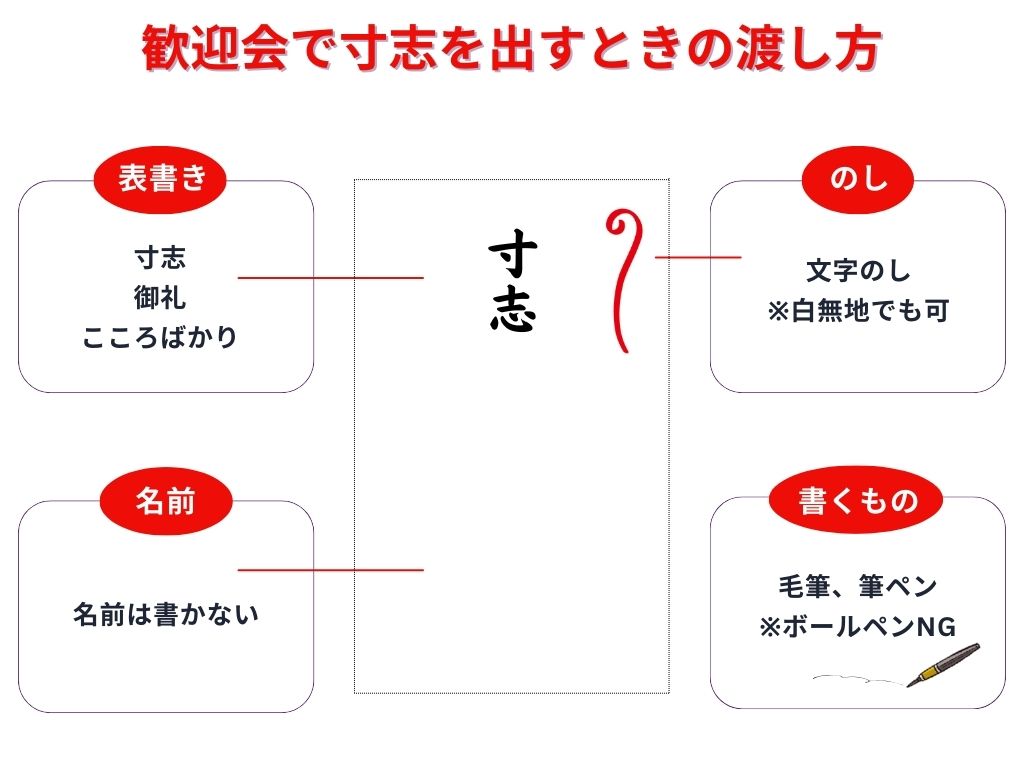

歓迎される側の「上司」が寸志を出すときの渡し方

歓迎会での寸志は、文字のしだけの略式タイプか白無地の封筒に包んで渡しましょう。

お札は、できれば新札が望ましいですが、難しければきれいなピン札でもかまいません。

お札の向きは表書きと表が揃うよう、お札に書かれた人物を表面にして合わせましょう。

また、表書きは濃墨で「寸志」か「御礼」、あるいは「こころばかり」と書きます。

名前を書くのはNGではありませんが、歓迎会のように受け取り手が多数いる場合や気軽に気持ちを伝えたい場合は「名前を書かない」のが一般的です。

ただし、誰からの寸志かわからないと幹事が困りますので、歓迎会が始まる前に幹事に直接手渡すようにしましょう。

寸志を渡すときは、ほかの参加者に気づかれないようさりげなく手渡し、「心ばかりですが」などの言葉を添えて渡すと丁寧です。

歓迎される側が気をつけたい「お金」の注意点

歓迎会における「お金」で失礼のないよう、ここでは気をつけたい注意点を確認しておきましょう。

- ●事前に確認しておく

- ●過剰なお礼をしない

それぞれの注意点のポイントを簡潔に解説します。

事前に確認しておく

歓迎会の会費を払わないでいいのか、お金を払うとして「何に」「いくら」用意すればいいのか、事前に確認しておきましょう。

勝手な判断で会費を用意していなかったり、新人の立場で「寸志」を渡したりすると歓迎会で礼を欠くことになります。

歓迎される側の本人には、あえて金銭的な案内を伏せている場合がありますので、案内状や案内メールだけで詳細がわからないのであれば、幹事や年次の近い社員に相談するとよいでしょう。

過剰なお礼をしない

たとえば、会費を払っていないからといって参加者に返礼品を渡したり、上司として赴任したからといって高額な寸志を出したりするのは控えましょう。

過剰なお礼は逆に相手に気を気を遣わせるため、新人であればメールや口頭でのお礼、上司であれば役職ごとの傾斜配分を目安にした金額の寸志で感謝の気持ちを伝えましょう。

まとめ

歓迎会で歓迎される側の本人は、お金を払わないでいいというのが一般的です。

ただ、歓迎される本人であっても、お金を払う場合があります。

- ●新入社員や中途新人でも割り勘制なら払うことになる。

- ●歓迎されるのが上司の場合は寸志を出すこともある。

- ●歓迎会の内容によっては一部負担する場合もある。

歓迎会の会費や寸志を出すかについては、歓迎される本人の立場のほか、歓迎会の趣旨やイベント性によって異なります。

あえて歓迎される側の本人には金銭的な案内を伏せている場合がありますので、案内状や案内メールだけで詳細がわからない場合は、幹事や年次の近い社員に相談しましょう。

また、本記事では、お礼メールを送るときのマナーや寸志を出すときの金額相場と渡し方についても紹介しましたので、歓迎される側の立場に合わせて参考にしてください。

尚、歓迎会での「挨拶」については関連記事がありますので、よければ合わせてご参照ください。